~代表・三輪康信からのメッセージ~

繁盛店と繁盛しない店の決定的な違い ―トップの熱意、そして体験が人を動かす―

社内木鶏会感想文 & チアレッジタイムズ委員会より

繁盛店と繁盛しない店の決定的な違い ―トップの熱意、そして体験が人を動かす―

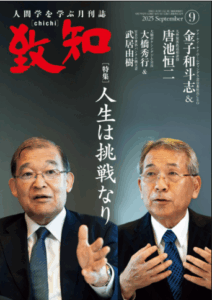

『繁盛する店と繁盛しない店には決定的な違いがあります。それは「気」です。繁盛店には店全体に強烈なオーラが出ています。隅々まで掃除されていたり、スタッフの表情が自信に満ち溢れていたり。そういう店は料理やサービスも間違いない。これが気の正体なのでしょう』〔九州旅客鉄道 取締役相談役 唐池恒二氏 「致知」(2025 年9 月号)より〕

――この言葉に大変共感しました。実際、私自身の体験を振り返っても、「氣」があるかどうかが、店の繁盛を決定づけていたことを感じています。

自由にやらせてもらった日々と成長の始まり

私は前職でスーパー銭湯の現場で働いていました。立ち上げから関わった埼玉・草加店の支配人は親会社からの出向で「僕はよくわからないから三輪君頼むね」と言ってくれ、頼ってくれたんです。

そうすると嬉しくなって、とにかく仕事に没頭しました。「もっとこうしたい!あれもやりたい!」と次々に構想が湧き、燃えました。当時は、とにかく勉強して、勉強したことを現場に注入し、「お客様が喜んでくれればお客様は増える」と信じてイベントを仕掛け、みんなで盛り上がっていました。

清潔なお店で、キビキビと動くスタッフたち。採用広告など出さなくても、店頭の貼り紙を見たお客様が応募してくれるほど、雰囲気の良いお店でした。

まさに、いい「氣」であふれていたと思います。

「氣」が生む決定的な違い

やがて私は全国20 店舗の統括職となり、関西・関東・九州の店舗を巡回するようになりました。ところが、ある日、九州の店舗を訪れた瞬間、その空気の重さに驚愕しました。空気がジメっと淀んでいたのです。

繁盛店には独特の「氣」があります。カラッと明るいんですね。スタッフの声のトーン、行き届いた清掃、商材の管理、照明の具合、それらが総合的に「氣」として発せられます。

ところが、その九州店の受付スタッフはピアスに派手なマニュキュアという風采で新規のお客様が待っているのに常連のお客様と世間話。支配人は「本社は何もしてくれない」と愚痴ばかり。スタッフの目も死んでいました。入口の目立つところに空き缶が落ちていても誰も拾う人はいません。業績が悪いのも当然です。「氣がすべてを左右する」ことをまざまざと感じました。

熱意の源は「自家発電」

私が関わっていた他の店舗は、「お客様に喜んでもらいたい」という想いにあふれていました。私自身がその想いを強く持ち、熱意をもって伝え続けていたからだと思います。

でも、私の熱意は、誰かに与えられたものではありません。自家発電です。『ザッポスの奇跡』(i)や『サウスウェスト航空 驚愕の経営』(ii)を読んで感動し、「自分もこういうお店をつくりたい!」と心に火がついたのです。

では、どうすれば部下の心に火をつけられるのか。「本を読んだ方がいいよ」と言ってもなかなか気が向かない人もいます。勉強会も有効かもしれませんが、一番は「体験させること」ではないでしょうか。

「こうしてほしい」と指示するのではなく、「こんなことをしているところがあるよ」と体験の機会を提供する。良いお店に行き、良いサービスに触れて感動し、「こういうのを私もやりたい!」と思ってもらえたらしめたものです。

実際、弊社顧問先の社長で、社員を様々な勉強会に連れていく方がいます。刺激を受けた社員が自らの原動力に変えていく姿を見ると、実に素晴らしいなと思います。

私も先日、社員を勉強会に連れて行きました。エネルギーの高い人たちの話を聞くうちに、社員の目に力が宿っていくのがわかりました。

大事なことは、学びを得たら、その熱が冷めないうちに行動に移すこと。どこかに行ったら必ず「一つ学び、一つ実践する(一学一践)」。あれもこれもとやりたくなるものですが、「これ」と決めて行動することを心がけています。

「体験」こそが人の心に火をつける

組織においては「いかに人の心に火をつけるか」が全て。もし私があの九州店の支配人なら、3 ヶ月で変えてみせます。自分が率先して掃除をし、誰よりも動きますから。そうすれば、必ずついてくる人が現れます。自分の職場を自分の手で整えることで、氣が変わり、心も変わる。結局、すべては「人」。掃除ひとつでも、誰がやるかで結果はまったく違います。

「良い環境」「良い体験」を社員に提供する、そうすることで心に火がつき、主体的に動くようになる。人が育つかどうかも、こういうことにトップがいかに熱意を持ち続けられるかだと思っています。

社長が変われば会社が変わる。会社が変われば社会が良くなる。私はそう信じています。

「元氣な会社をいっぱいつくって、日本を元氣にする」――それが、創業以来の私の志です。

————————————————————————————————————————————————–

i) 創業10 年で年商1200 億円を達成した全米第1 位のオンラインの靴ショップ「ザッポス」CEO のトニー・シェイの自伝。

ii) 座席指定もファーストクラスも機内食も航空券もない、とないないづくしながら、格安運賃と最高の顧客サービスを実現しているサウスウエスト航空。1971 年にわずか3 機のボーイング737 機でスタートした同社が、アメリカの航空業界に革命をもたらし、急成長を遂げた秘密を詳しく紹介。

【社内木鶏会 感想文】

| *人間学を学べる月刊誌「致知」をテキストに「社内木鶏会」を毎月、開催しています。全員が指定された記事の感想文を発表し、その中で選ばれた感想文です。

<対談 挑戦で切り開いてきた人生と経営> ゲストハウス型の婚礼施設を展開するアイ・ケイ・ケイを創業し、人気企業へと発展させてきた金子和斗志氏。日本初の豪華寝台列車をはじめとした鉄道事業の改革と事業の多角化を推進し、JR 九州を完全民営化へと導いた唐池恒二氏。ともに九州の地から東証プライム上場を果たし、日本を代表する企業へと育て上げてきたお二人に、絶えざる挑戦を重ねてきた足跡について語り合っていただいた。 |

|

<今月の選出感想文>

唐池氏が提唱する「自分マーケティング」という言葉は、興味深い考え方だと感じた。「自分と似た好みを持つ人は一定数いるのだから、自分が良いと思ったことに挑戦するのが一番いい」という考え方には、確かにと頷かされる。

しかし一方で、自分が本当に「良い」と感じ、それを取り入れることは、決して簡単ではないとも思った。優れたものやサービスに触れても、その価値を的確に感じ取る「感性」がなければ、スタート地点にすら立てない。特におもてなしの質が高い日本で生活していると、多くのことが「当たり前」になり、感性が鈍りがちである。この恵まれた環境に甘んじることなく、物事の本質を見抜く感性を磨き続ける必要があると思った。

そうして自分が「良い」と思えるものが増えれば、挑戦したいことの選択肢も自然と広がる。好きなことに打ち込む楽しさは行動力を高め、それが成果へと繋がるという好循環が生まれるのだろう。

また、「気を呼び込む5 つの法則」の中で、特に「隙を見せない緊張感」という言葉が印象的だった。「手間暇を感じない物からは気が薄れていく」という指摘には、強く共感する。記事にあったお礼状一つでも、すべてが印刷されたものより、たとえ一言でも手書きのメッセージが添えられている方が、気持ちが伝わり、深く印象に残る。新卒時代に教わった手書きのお礼状の重要性も、まさにこの点にあるのだと改めて気づかされた。手間を惜しまず実行できる人こそが、成果を出すのだと痛感する。

そして、目の前の仕事の最終地点には必ずお客様がいるということ。私の業務ではお客様の顔が直接見える機会は多くないが、この原則を常に心に留め、手を抜かず、隙を見せることなく、一つひとつの仕事に丁寧に取り組んでいきたい。

〔管理部:野田 陽子〕

【AI 活用中!】

|

デジタルに強い事務所として、現在はAI をいかに活用するかを日々探求中です。Google のGemini を使用して表形式ではなかったものを表形式にしたり、ウェブアプリケーションを作成したりと、様々な使い方をしています。 ファクトチェックは必要ですが、今まで実際に手を動かして作業していたことを自動で作成してくれるので時間短縮になっています。 AI ができること、得意なことはAI に任せて、それ以外のことに時間を使い、業務効率を上げていきたいと思います。 |